補聴器はとても小さな機械ですが、実はオーディオセットさながらの機能を持ち、耳を助けています。

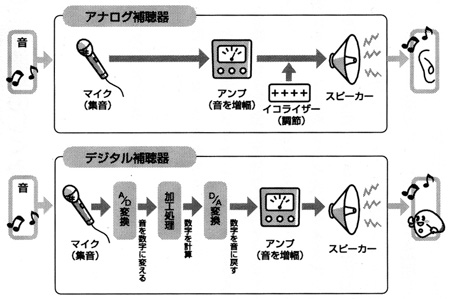

大きく分けてアナログ/デジタル補聴器の2つに分類され、下の図のように音を処理しています。

補聴器のしくみをひとことで表現すると、

〔マイク〕で音を集めて、〔アンプ〕で音を増幅し、〔スピーカー(レシーバー)〕で音を発生させる。

ということになります。このしくみを電池と一緒にあの小さな本体の中に詰め込んだのが補聴器なのです。

従来からあるアナログ補聴器の場合、マイクで集めた音に対して、イコライザで音質、出力調整を行っていました。

デジタル補聴器は、音をデジタル信号に変換→内蔵されたマイクロチップでコンピュータで信号処理することにより、音質調整の幅が大幅に向上しました。

最新の補聴器のアンプに搭載されたマイクロチップは、1秒間に5億回の演算処理をする能力があります。

さらに技術進歩で雑音抑制/ハウリング(フィードバック)防止機能など聞き取りを高めるの付加機能が充実した補聴器が増えてきました。

マイク

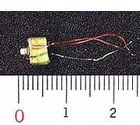

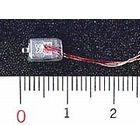

アンプ

音質調整器

スピーカー

サイズも可能な限り精密で小型の部品を開発できるようになり、より一層使いやすく様々なバリエーションの補聴器が提供できるようになりました。